Editoriale: Lissner o della paura di sperimentare

Aggiunto il 21 Dicembre, 2008

Cosa succede alla Scala?

Cosa succede alla Scala?

Non possiamo fare a meno di chiedercelo: è una domanda di attualità, generata dallo spettacolo di qualità quanto meno discutibile che ha inaugurato la stagione teatrale.

Siccome non credo che sia giusto fare di ogni erba un fascio, accomunando sovrintendenti confusi, tenori in crisi mistica e bassi a fine carriera, penso che sia necessario scindere le varie componenti per cercare di trarre indicazioni interessanti e non minate da pregiudizi. Cominciando, evidentemente, da chi tiene in mano le fila del discorso.

Che Lissner fosse un grande uomo di teatro, è un fatto su cui tutti eravamo disposti a giurare dopo quanto avevamo visto nei posti ove aveva lasciato una traccia importante; l’entusiasmo con cui è stato accolto alla Scala appariva quindi più che giustificato.

Da utenti comuni del teatro milanese, non giudichiamo il passato ma, prendendo per buono quello che ci hanno raccontato, abbiamo costruito un bel castello di aspettative più che lecite dopo vent’anni di gestione autoreferenziale nei presupposti e spesso provinciale negli esiti (con alcune eccezioni, come il “Guglielmo Tell”). Sapevamo delle enormi competenze specifiche di Lissner in Wagner, in Monteverdi, nel Barocco e nel repertorio novecentesco; ci aspettavamo che trasferisse il suo spirito organizzativo e altamente manageriale nei corridoi ammuffiti di via Filodrammatici.

Quello che ci ha un po’ spiazzati, invece, è il suo modo di allestire gli eventi alla Scala. A giudicare dalle “prime” cadute esattamente sotto la sua giurisdizione (quindi, quelle degli ultimi tre anni, giacché l'Idomeneo di 4 anni fa era una soluzione di ripiego per risolvere in fretta e furia i problemi lasciati aperti dalla “frettolosa dipartita” di Muti), sembrerebbe che i problemi maggiori saltino fuori soprattutto in connessione con gli allestimenti di opere verdiane. Infatti, il “Tristan” dell'anno scorso è stato uno spettacolo in linea con le competenze diLissner: un grande direttore, magari non eccessivamente innovativo; una grande protagonista, forse un po' stagionata in un ruolo in cui aveva già detto tutto quello che c’era da dire sull’argomento; un grande regista e un grande scenografo, esperti nel linguaggio wagneriano e al debutto in “Tristan”, meditato per oltre trent’anni. Questo cocktail davvero magico sarebbe più che sufficiente non solo a riconciliare lo spettatore milanese medio con il suo teatro, ma anche a riabilitare quella figura del sovrintendente che, invece, viene compromessa dagli allestimenti di opere italiane; e verdiane, per di più!

A questo punto sarebbe interessante chiedersi cosa stia dietro le scelte artistiche di Lissner.

Ce lo eravamo chiesto già dopo l’inguardabile Aida di due anni fa che riusciva a combinare, in un unico spettacolo, un allestimento pacchiano, una non-regia e, last but not least, una compagnia di canto talmente scombinata da crollare miseramente al primo colpo di vento, e nessuno aveva ancora previsto la farsa agghiacciante del cambio del tenore.

Quest’anno, nel riallestire un’altra opera verdiana, altro fiasco. Regia solo un po’ meglio di quella di Zeffirelli, ma unicamente perché qui c’è un tentativo di creare uno spettacolo; che poi non ci si riesca, o che ci si riesca solo parzialmente, questo è un altro problema. Sulla compagnia di canto siamo invece costretti a sollevare eccezioni non tanto su problemi tecnici che esistono solo in parte, quanto sul merito di un insieme di artisti che non ci sembrano adatti di principio ad un evento di questa risonanza. In altre parole: se lo stesso cast fosse stato assemblato in un teatro della provincia, nessuno avrebbe avuto nulla da dire.

In occasione del fallimentare allestimento verdiano di due anni fa, si disse che il principale problema stava nell'equivoco di come un francese immaginasse “un'Aida per gli italiani”, che evidentemente faceva il paio con le solite immagini oleografiche spacciateall’estero di “italiani brava gente”, o “italiani pizza e mandolino”: un grosso equivoco, quindi, ma che gli avremmo perdonato a condizione che la cosa non si ripetesse più. Adesso le cose si reiterano, e in un modo tale da lasciare quanto meno perplessi gli spettatori, ci chiediamo se per caso non ci sia un vizio di forma: se, cioè, Lissner sia consapevolmente in grado di allestire un’opera italiana in genere, e verdiana in particolare.

È ovvio che la domanda è retorica ed anche un filo provocatoria: in realtà, diamo per scontato che lo sia.

Ma con quali presupposti? Che cosa si prefigge Lissner?

Cercare la via più semplice e meno problematica? Rischiare il meno possibile a fronte delle (prevedibili) rimostranze di un gruppo certamente non nutrito ma nemmeno del tutto trascurabile di spettatori abbarbicati ai modelli di un’età aurea che esiste solo nei loro ricordi, e potenzialmente in grado di tirare al traino anche la “maggioranza silenziosa”?

Se questo è il riferimento del Sovrintendente, dobbiamo dedurne quanto meno una sua generica prudenza (e questo è un eufemismo) nelle scelte esecutive in questo Autore; ma, come spesso accade, prudenza e qualità sono due concetti che non vanno d’accordo.

Oppure il problema sta in un fatto culturale, cioè la scarsa propensione di Lissner per l’opera italiana in genere e Verdi in particolare. Se così fosse, le prospettive più ragionevoli a nostro modesto parere sono due: o egli ne affida l’allestimento a qualche suo collaboratore; o lascia perdere Verdi per i prossimi dieci anni, ammesso che ciò sia possibile alla Scala, basandosi solo su Autori a lui più congeniali.

Dobbiamo però ricordare – sempre per amore di verità – che gli allestimenti recentemente più riusciti alla Scala, e cioè “Lady Macbeth del distretto di Mtsensk” con la regia di Richard Jones e “Kat’a Kabanova” con la regia di Carsen, non sono spettacoli originali della Scala, bensì produzioni di successoacquisite da altri teatri.

In sé non c’è nulla di male, per di più in momenti così difficili anche sul fronte della crisi finanziaria che induce (o dovrebbe indurre) i Teatri a fare fronte comune e a “far circolare” le produzioni più meritevoli. Ma d’altra parte ci sembra abbastanza allarmante il fatto che nessuna delle migliori produzioni scaligere – a parte il già citato “Tristan” dell’anno scorso – sia farina del sacco dell’amministrazione tuttora regnante. E la buona riuscita di “Tristan” – spettacolo bello finché si vuole, ma a cui comunque mancava un tenore all'altezza – è comunque da considerarsi, dati i presupposti messi in campo e che abbiamo sopra ricordato, niente più di un atto dovuto.

Ne deriva l’amara constatazione che, Verdi o non Verdi a questo punto poco importa, nessuna produzione scaligera dell’era di Lissner appare segnata dal marchio dell’eccezionalità

E allora, ferme restando le eccezionali capacità di Lissner che ci vengono tramandate dalle sue esperienze precedenti e sulle quali non abbiamo nessun dubbio, ci viene da pensare che il suo problema vero sia una scarsa propensione al rischio in una piazza giudicata evidentemente “difficile” come Milano.

Ma dove sta la presunta “difficoltà” di Milano?

“Chi ha paura della Scala cattiva?”, era il titolo che davamo ad una discussione sul nostro forum, ed è la domanda che ci sentiamo di reiterare anche qui, veramente increduli di fronte al fatto che un manipolo di facinorosi di tendenza, sedicenti depositari della verità esecutiva di un determinato repertorio (sarebbe quello italiano che va dal Belcanto al Verismo, passando attraverso Verdi), possano tenere in scacco tutta la direzione artistica di un teatro, impedendone di fatto la potenziale espansione artistica.

Lissner, all’indomani delle scelte sul tenore (che non abbiamo nessuna intenzione di commentare, riconoscendo alla direzione artistica il pieno diritto di scegliere i cantanti che ritienepiù adatti), disse che quella messa in campo era la migliore squadra possibile. La migliore possibile, ovviamente (aggiungiamo noi), tenendo conto della “rosa” a disposizione che, invece, non era la migliore reperibile sul mercato, anche e soprattutto per i nostri tempi che non sono affatto avari di quelle grandi personalità che dovrebbero avere sempre dimora fissa nel teatro milanese.

Perché – ci domandiamo ancora – i grandi nomi alla Scala non vengono più?

Perché una Dessay non si fa vedere sul palcoscenico del Piermarini? Forse perché ha paura di prendersi quattro fischi da un melomane becero che ritiene che i suoi suoni non siano immascherati e perfettamente appoggiati sul fiato? Non credo proprio: i fischi fanno parte del gioco per qualunque artista, e possono anche essere messi in conto se la controparte è stimolante. Il problema vero è che i grandi nomi non hanno nessuna voglia di confrontarsi con una realtà che mette in campo scelte esecutive di basso profilo, e questo è quanto spesso accade sui palcoscenici italiani, e purtroppo la Scala non fa eccezione. Tanto per stare a Natalie Dessay, è noto che il suo rifiuto di partecipare alla “Fille di Régiment” scaligera è da imputare all’ennesimo riciclo di un allestimento stravecchio a fronte di quello ben più stimolante di Pelly, poi rappresentato a Vienna e a Londra.

Ritorniamo quindi a quel famigerato provincialismo – inteso come forma mentis – che è il limite contro cui abbiamo scelto di lottare sin dall’inizio dell’attività di questo sito. Tanto per capirci, e per sgomberare il campo dagli equivoci, per noi “provincialismo” – e di basso profilo – è non solo assemblare un cast come quello dell’Aida di due anni fa e del Don Carlo presente (in quattro atti e in italiano!…), ma anche rimpiangere quale alternativa, con accorati lai, cantanti di secondo o terzo piano di venti-trent’anni fa, pensando che oggi darebbero la biada ai presunti protagonisti odierni.

Queste sono cazzate, lodiciamo senza grossi giri di parole.

Il problema vero – lo abbiamo detto tante volte su queste pagine – non è sostituire il vuoto esecutivo ascoltando sul giradischi cantanti che, nel periodo fra gli anni Cinquanta e i Settanta, battevano i teatri di seconda o terza categoria, e rimpiangendo la loro aurea mediocritas come il criterio esecutivo ideale. Questo è, tutt’al più, un sostituto d’affetto: non ci riconosciamo nell’attualità, quindi la sostituiamo con la roba vecchia di buona memoria, e nemmeno con l’antiquariato, ma con il modernariato e “le buone cose di pessimo gusto” del salotto di nonna Speranza.

Ognuno si consola con ciò che può e vuole; ma questo non può essere il criterio di un teatro come la Scala, da cui ci aspettiamo invece lo slancio dell’innovazione che caratterizza, per esempio, istituzioni europee anche assai meno prestigiose.

Scegliere un cast come quello proposto vuol dire cercare di perpetuare una tradizione già di per se stessa piuttosto stantia senza avere a disposizione i cantanti per poterlo fare con un minimo di autorità, e che comunque non soddisferanno nessuno: né quelli che si aspettano qualcosa di diverso, né quelli che sono ancora avvinghiati alla scatola delle foto di famiglia e che non riusciranno a trovare nell'Elisabetta della Cedolins nemmeno un'eco del personaggio creato da Montserrat Caballé

Noi vorremmo che Lissner se ne fottesse della retroguardia di infimo profilo culturale che ancora Milano si porta dietro come palla al piede, e che sembra aver voce solo perché fischia in mezzo ad una maggioranza silenziosa; e che avesse il coraggio di sperimentare, perché in qualunque campo scientifico e culturale in senso lato solo la sperimentazione porta i risultati più degni di essere segnalati.

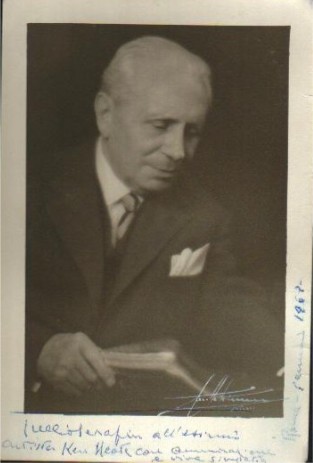

Sperimentatore, giova ricordarlo, fu anche Serafin, quando convinse un donnone greco, che di mestiere faceva il soprano e che frequentava i ruoli wagneriani, ad abbordare i grandi ruolibelcantistici, con i risultati che oggi conosciamo bene. D’altra parte, solo chi ha il coraggio di mettersi di traverso alle tradizioni, finisce per cambiare la Storia.

Solo così, crediamo, riuscirà a riportare alla Scala quei grandi nomi che tutti noi, veri appassionati, pretendiamo di poter rivedere.

Pietro Bagnoli