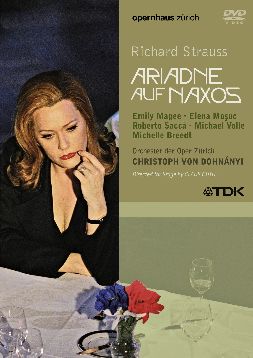

Ariadne auf Naxos

Aggiunto il 22 Luglio, 2009

Il colore registico di questa interessante Arianna (Zurigo 1006) è estremamente cupo.

Il prologo è letto da Claus Guth (regista, classe 1964) come una spietata e pessimistica fotografia dei rapporti che si creano tra artista e committente e quindi, in senso lato, tra la finzione del palcoscenico e la realtà della vita. Non è di certo un’idea nuova per chi frequenta il teatro d’opera; addirittura è archeologia per chi segue quello di prosa. Ma Guth non è solo un pensatore, è anche un uomo di teatro. E quindi la rimasticatura di una tesi antica, alla prova dei fatti, non risulta invalidante.

Nel prologo la scena è inesistente. C’è solo un livido sipario davanti al quale l’azione prende il via. Il maestro di musica (Volle) è cieco. La sua arte è infatti “accecata” dai compromessi a cui, come lui stesso ammette, ha dovuto sottostare. Il compositore (Breedt) è invece giovane, entusiasta e, come tutti i giovani, impulsivo e sognatore. Entra la Primadonna (Magee) e ci rendiamo conto che esiste un rapporto d’amore e di protezione tra i due. Dagli atteggiamenti materni della Magee viene da pensare (e poi se ne avrà la conferma) che il compositore abbia avuto questo incarico per i buoni uffici della sua celebre compagna.

La tesi di Guth si fa ancora più evidente nella caratterizzazione del Maggiordomo, qui interpretato, anziché come usa da un attore di prosa, dal (bravissimo) Alexander Pereira. Ovvero il Sovrintendent in carne o ossa dell’Opera di Zurigo. Vale a dire il committente per eccellenza. Di conseguenza il velo della finzione cade con evidenza quasi pirandelliana. Coloro che vediamo in scena non sono personaggi, bensì esseri umani autentici che dialogano con chi, realmente, li ha scritturati.

Al suo secondo apparire il Maggiordomo/Sovrintendent non è più in scena, ma in un palco laterale e quando parla di un padrone che "ha pagato" per divertirsi, questi si rivolge agli spettatori presenti in sala diventandone il portavoce.

La committenza, per Guth, diventa universale. Non più un solo padrone, ricco, sbrigativo e volubile, ma centinaia di padroni seduti in platea. La realtà scardina i delicati equilibri dell’arte. Dalla sala scocca una luce livida e biancastra che accomuna nella stessa sorte tutti gli artisti sul palcoscenico. Dopo l’ultima richiesta del Maggiordomo (unire farsa e tragedia senza che lo spettacolo duri un minuto di più), per Guth non ha più senso disquisire sul dualismo tra arte o intrattenimento; di fronte a istanze così radicali di ordine sociale ed economico, l’artista non può che capitolare diventando una marionetta.

Il compositore è distrutto. A nulla servono le tenerezze della prima donna o le grazie di Zerbinetta (Mosuc). Sulle ultime note del prologo questi si uccide sparandosi un colpo alla tempia.

Con queste premesse (un suicidio) la preventivata opera ovviamente non può andare in scena. Guth sceglie quindi di dare continuità narrativa agli avvenimenti del prologo. E proprio quando ci aspetteremmo di essere portati nell’auspicato e atteso mondo della finzione (l’isola deserta di Arianna) ecco che Guth ci precipita nella realtà.

All’apertura della seconda parte siamo infatti in un ristorante dove sono soliti recarsi gli artisti durante gli allestimenti all’Opera. Se la scena del prologo era inesistente, questa colpisce invece per il realismo e per la cura maniacale di ogni dettaglio. Non si tratta infatti di un ristorante qualunque, bensì del Kronenhalle, costoso ristorante zurighese in stile art decò, frequentato negli anni Venti da celebri avventori.

Il colpo d’occhio è formidabile.

Sono passati giorni dalla morte del compositore e la Primadonna/Arianna, spossata dal dolore, è seduta a un tavolo mentre tre cameriere (Naiadi e compagne) preparano il locale per l’apertura. Vicino a lei una costosa bottiglia di vino e una borsetta piena di psicofarmaci. La Magee in questa scena è molto brava e l’intesa con Guth formidabile. Tramite un’estrema parsimonia di mezzi espressivi (cosa rara per una cantante), la Magee affronta il grande monologo con una varietà sorprendente di accenti, inflessioni e colori.

Ciò che emerge è il ritratto, sofisticato e al contempo credibile, di una diva distrutta dal rimpianto e dai sensi di colpa. La Primadonna non solo ha perso l’amante; Guth suggerisce che se ne senta responsabile della morte avendolo coinvolto in questa disastrosa esperienza artistica. Entra Zerbinetta circondata da uno stuolo di ammiratori. Ma nemmeno la realtà, il buon senso, e i sopracuti della Mosuc riescono a scuoterla dal suo terribile dolore. Ci provano anche le maschere (qui visti come fastidiosi archetipi di rapacità maschile, ovvero impomatati ed eleganti italiani del sud), senza risultato. Preferiscono giocare con Zerbinetta. L’incapacità di comunicare di due tipologie femminili così diverse (e, stando a Hoffmanstahl, quindi di due genere artistici così diversi), è espressa con indubbia efficacia.

Ormai Ariadne è votata alla morte. Il ristorante si svuota e la Cameriere-Naiadi leggono un rotocalco che racconta le gesta di un eroe. Per Guth si tratta di un articolo che esalta le glorie del Compositore suicida.

Ascoltando le entusiastiche letture delle ragazze la primadonna si dispera ancora di più. I rotocalchi parlano di come l’eroe sia stato circuito dalle arti seduttive di una donna malvagia. Il cronista non fa nomi, ma quando parla di Circe è ovvio che si riferisce alla celebre diva.

La Primadonna afferra di scatto la borsetta e inghiotte una quantità notevole di pillole. Il ristorante s’oscura e appare Bacco. Qui la visione cupa di Guth si fa ancora più radicale. Mai mi è apparsa così evidente il senso della frase di Arianna che chiama il visitatore “signore del nero vascello che naviga per tetri mari”. Così come mai ho sentito dare una valenza teatrale di tale spessore a tutti gli spunti cupi e funerei di questo finale apparentemente luminoso, esaltante e catartico. Bacco, purtroppo interpretato da un Saccà rigido e inespressivo, ha lo stesso vestito del compositore. E’ un suo doppio, ma più maturo, consapevole e, soprattutto, sinistro. E’ venuto a prendere la sua compagna per portarla, come una creatura della notte, in un’altra dimensione. Di conseguenza l’idea tutta hoffmanstahliana di “mistero della trasformazione” (ne parla il Compositore nel prologo, ne parla Zerbinetta, ne parla la Primadonna chiedendo a Bacco “in cosa mi trasformerai?”), chiave di volta del suo teatro, ha una lucida e brillante rappresentazione. La Magee è ancora più eloquente che nel monologo; il suo abbandonarsi alla morte, il suo trascolorare d’accenti (oltre ovviamente alla fermezza della linea di canto), la sua mimica tutta costruita con Guth sulla musica, sono sensazionali e commoventi. Arianna muore tra le braccia di Bacco mentre ritorna il livido sipario del primo atto a chiudere la scena, di fronte al quale, dopo il compositore, Guth adesso “uccide” anche Arianna. Sembra di assistere a un grande finale da opera tragica.

Ma dura poco. Con un rapido colpo di teatro ecco che Guth fa entrare Pereira ora Sovrintendent a tutti gli effetti. Porta infatti un gigantesco mazzo di rose rosse. La Primadonna si alza e ringrazia il suo committente mentre questi l’applaude sulle trionfali note del finale. Seguiranno gli applausi del pubblico. I grandi conflitti dello spirito messi sul piatto da Hoffmanstahl si risolvono, semplicemente, in una morte melodrammatica. Tutti noi (committenti) siamo stati ingannati. Se nel prologo la realtà sembrava uccidere la alte aspirazioni dell’arte, nel finale la finzione scenica si prende la sua rivincita. Il realismo più vero del vero ricreato sul palcoscenico ci aveva depistato. La realtà, se mediata dall’arte, diventa essa stessa finzione.

Avrete capito che si tratta di un Arianna molto particolare. Del resto Guth è uno degli esponenti più attivi del regientheater di area tedesca e di conseguenza non possiamo pretendere che non ne possegga, assieme ai pregi, anche tutte le idiosincrasie. Che, nella peggiore delle ipotesi, si possono riassumere in una propensione per il concettoso, per l’inutilmente complicato unite ad una deplorevole tendenza a prendersi troppo sul serio. Ma quando tutti questi tic riescono a tradursi in una visone forte, unitaria e teatrale del testo, quando i personaggi conquistano una loro autenticità emotiva, quando la ricerca a tutti i costi di un messaggio (anzi, del “messaggio”) non si fa prevaricante e forzata, allora abbiamo, come in questo caso, uno spettacolo che merita di essere visto e ricordato.

Purtroppo sul fronte musicale non c’è molto di che gioire. Dohnany ci presenta il suo solito Strauss radicale e antiemotivo, rapido nei tempi, povero nelle dinamiche, rigido nella scansione. Il concertato delle maschere e la grande aria di Zerbinetta sono accompagnate in maniera meccanica, e il finale soffre ancora più di questo algido metronomo applicato a tappeto.

La Mosuc è una Zerbinetta vecchio stile, garbata e corretta, ma priva di quel guizzo di follia, di quello scatto in avanti, di quello spingersi continuamente al limite della decenza (ascoltare la Dessay) che costituisce il segreto della parte. La Breedt è un discreto Compositore (a disagio negli acuti), le maschere sono funzionali e così la triade Naiade/Driade/Eco. Non potevano certo far di più di fronte al veloce disbrigo interpretativo impresso da Dohnany alle loro scene. Sulla carta Saccà, come volume, poteva anche essere una scelta curiosa; sia Hoffmanstahl che Strauss chiedevano infatti un tenore lirico per il ruolo di Bacco e non l’heldentenor tonante cui siamo soliti far riferimento. Ma la parte lo mette alle strette, gli acuti sono forzati e il fraseggio monotono.

Resta la Magee, di cui si è già detto. Attrice dalla grande espressività e cantante di ottimo livello (alla prova solo audio senza dubbio i puristi troveranno certe linee non proprio immacolate e una certa difficoltà a reggere certe discese sotto al rigo), la Magee sfolgora nel finale dove, per nulla aiutata da un Dohnnany occupato solo a gonfiare le gote, riesce a reggere il confronto con le più accreditate titolari del ruolo.

WS Maugham