Lucia di Lammermoor

Aggiunto il 14 Giugno, 2011

<< | 1 | 2 | >>

<< | 1 | 2 | >> |

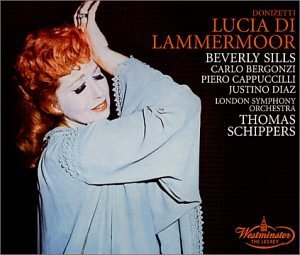

GAETANO DONIZETTI LUCIA DI LAMMERMOOR • Lucia BEVERLY SILLS • Edgardo CARLO BERGONZI • Enrico Ashton PIERO CAPPUCCILLI • Arturo ADOLF DALLAPOZZA • Raimondo JUSTINO DIAZ • Alisa PATRICIA KERN • Normanno KEITH ERWEN The Ambrosian Opera Chorus Chorus Master: John McCarthy London Symphony Orchestra THOMAS SCHIPPERS Glassharmonika: Bruno Hoffmann Arpa: Osian Ellis Flauto: William Bennett Luogo e data di registrazione: Londra, Emi Studios, Agosto 1970 Edizione discografica: Westminster, 2 CD Note tecniche: molto ben bilanciata, con ottima resa nei punti più cruciali (quelli con la glassharmonika) Pregi: Sills e Cappuccilli Difetti: direzione Giudizio complessivo:  |

Video:

|

Registrazione classicissima e, ancora oggi, un caposaldo di una discografia pressoché sterminata in virtù della presenza carismatica di una primadonna dalle caratteristiche molto peculiari.

Beverly Sills, née Belle Miriam Silverman, aveva debuttato nello spettacolo nel 1945 ma, come cantante d’opera propriamente detta, nel 1947. Al momento di questa registrazione aveva poco più di 40 anni ma era già sostanzialmente al limite per un’operazione di questo genere, e per di più con gli intenti prefissati di cambiare i criteri esecutivi del capolavoro di Donizetti. All’alba del 1970, la parabola esecutiva dei tormenti di Miss Lucia Ashton era già passata attraverso varie fasi, peraltro tutte molto ben documentate dai dischi.

C’erano stati i soprani coloratura – adatti per la scena della pazzia, ma poco efficaci nel resto dell’opera – che cantavano come meravigliosi usignoli ma per lo più non arrivavano a una definizione drammatica di cui, peraltro, al pubblico importava assai poco, il che non ci deve meravigliare perché c’è sempre stata gente più interessata al dato spettacolare dei vocalizzi che al resto.

C’era stata la Callas, che come al solito aveva cambiato le carte in tavola e fatto del personaggio la solita personalissima icona, quella che avrebbe costretto tutte le altre “dopo” a rivedere le proprie idee in merito. Di fatto era la prima volta che ascoltavamo Lucia cantata da un soprano drammatico di agilità.

C’era stata la Sutherland che, premesso il rispetto maniacale della filologia (d’intesa con il marito), aveva tolto un quid di drammaticità, aveva aggiunto un plusvalore di mestizia e di languore, e aveva chiuso il cerchio.

Poi c’erano state le altre – fra cui la nostrana e bravissima Scotto, partita soprano leggero e approdata a fine carriera a Klythaemnestra e Kundry, più vicina alla Callas come visione del personaggio – che si collocavano in scia alle interpretazioni fondamentali del Dopoguerra.

Con la Sills si tornava alla vocalità di soprano leggero, ma così leggero che di più non si sarebbe potuto; e questo poteva sembrare a prima vista uno dei soliti vuoti passatismi che ogni tanto flagellano la storia dell’arte dell’interpretazione dell’opera lirica. Ma non era così, in effetti; o, quanto meno, lo era solo in parte. La voce della Sills era quella di un soprano leggero molto dotato sul fronte tecnico, con un dominio micidiale del registro acuto a prezzo, ovviamente, di una sorta di vuoto asmatico in basso (e questo rende conto dei problemi che vedremo nell’affrontare una parte come questa). La vera novità era che gli arabeschi vocali, gli arzigogoli, la tensione quasi sovrumana al sovracuto (messo e reiterato non so quante volte nell’arco della partitura), diventavano un mezzo espressivo che rivelava una male di vivere, figlio di un esistenzialismo lontano le mille miglia da Donizetti, ma vicinissimo alle tensioni culturali degli Anni Settanta. Altrimenti detto: questa Lucia, di spessore e polpa non diversi da quelli delle varie Capsir, Barrientos, Kurz, Pons e compagnia variamente cantante, abbandonava le strade del mesto cinguettio preparatorio al quarto d’ora di gloria della scena della pazzia, quella cioè in cui avrebbe potuto dire la sua a prescindere come avevano fatto tutte le altre, per adattarsi a proprio uso e consumo una partitura che, altrimenti, non le sarebbe mai appartenuta se non di margine. Ed ecco che quindi la voce diventa invadente, insistente, inflettente, sottintendente, iridescente e sbalordente tutte le volte che può e anche – e soprattutto – quando non può, per dimostrare che ogni momento è quello giusto se così decide l’Artista, naturalmente non particolarmente dotata ma che tale diventa per forza di volontà sovrumana; e il sopracuto interpolato ogni due per tre è l’epifenomeno di questa tendenza

Ovviamente il gioco non riesce sempre.

La Cavatina del primo atto è persino irritante per la mancanza di spessore che la caratterizza. Pur odiando il gioco idiota dei paragoni, non si può fare a meno di ricordare quello che riuscivano a tirare fuori dallo stesso brano non solo le Regine, ma anche quelle che si erano successivamente accomodate nella loro scia a tirar loro su lo strascico, o ad accomodarsi sotto di esso. Il duetto successivo, poi, è ben poco interessante perché alla scarsa polpa vocale del soprano si aggiunge il riserbo espressivo del tenore che – quanto a questo specifico aspetto – dimostra un contrasto talmente stridente da far dubitare della bontà dell’assortimento.

Non che Bergonzi canti male, ci mancherebbe: Bergonzi non cantava mai male. Il suono è sempre perfettamente a fuoco, perfettamente inquadrato, perfettamente immascherato, perfettamente sul fiato come scuola comandava. Oddìo, volendo si potrebbe cavillare su quella benedetta “s” strascicata che finisce per dare un effetto involontariamente comico sulle frasi auliche del duetto e che tanto ricordano i colloqui in dialetto Ch’ti di “Giù al nord” (Sciulla tomba che rinscerra…); e se proprio uno fosse pignolo potrebbe far notare che manca – e non di poco – la scansione bruciante, il fuoco che divora, la violenza espressiva. Ma in fondo sono piccolezze: Bergonzi canta piuttosto bene e, anche se si fatica a immaginarlo nei panni dell’archetipo dell’eroe romantico, si è sentito di molto peggio.

Ciò che invece va rilevato come menda globale è proprio quello che segnalavo prima, e cioè che la coppia Sills/Bergonzi è fra le peggio assortite che si possano immaginare: uno chiuso in una sorta di elegia al confine con il riserbo espressivo; l’altra estroversa al limite dell’isteria.

Ma qui salta fuori la classe dell’interprete: ed arriviamo così alla scena della pazzia, cadenzata dalla Glassharmonika che ne detta il respiro, e di respiro è il caso di parlare perché il suono lontano, misterioso, quasi soffiato, sembra un respiro. Credo che sia stato difficile in sede di masterizzazione bilanciare adeguatamente il volume dello strumento con quello della voce di Bev Sills, ma tanto di cappello perché il tutto è riuscito alla perfezione: si sente persino il dito che sfrega il margine del bicchiere.

Dunque, scena della pazzia spettacolare?

Sì e no.

Dal punto di vista puramente tecnico, fuochi d’artificio, niente da dire: è il momento clou per una cantante così, per di più siamo in sala di registrazione, quindi è tutto al suo posto, compresa la cadenza della Melba e le variazioni su “Spargi d’amaro pianto”, queste ultime talmente estetizzanti che il rischio di perdere il filo è praticamente dietro l’angolo e si evita per un pelo. Ma il tempo passa per chiunque, anche per la Sills che, su questo specifico fronte, è stata nettamente superata da un altro soprano nominalmente leggero, una che fa i fuochi d’artificio tanto quanto ma che ha detto molto di più sul fronte dell’interpretazione: e mi riferisco ovviamente a Natalie Dessay. Nel caso della grandissima artista lionese, la vocalizzazione esasperata e tesa come una frusta ha spostato molto più in là un limite che si credeva non più sorpassabile e nel quale il canto ha ormai una forma completamente diversa rispetto a quella degli usignoli dei primi del Novecento. I prodromi di questo spostamento erano sicuramente già apprezzabili in nuce nel canto della Sills, ma la forma – pur sottoposta a un logoramento della linea – era ancora quella classica, ed è il motivo per cui, nonostante tutto, oggi il riascolto non riesce più veramente a entusiasmare.

Di Bergonzi abbiamo già parzialmente detto. I suoi atouts se li gioca al meglio nei momenti più elegiaci come il finale dell’opera. La linea di canto ferma, forbita e precisa gli permette di incarnare forse non i tormenti dell’eroe romantico, ma una sua elegante parafrasi borghese. Ciò che invece non gli riesce assolutamente è, come detto, la scansione bruciante, il fraseggio teso e arroventato, l’invettiva: e non potrebbe essere altrimenti, date le caratteristiche sue peculiari di fonazione e di stile.

Cappuccilli, in astratto non adattissimo a questa temperie culturale, è invece uno dei migliori Enrico testimoniati dal disco. Eccellente la cavatina, che vibra di violenza nemmeno troppo repressa; ma addirittura perfetto per il tono sempre pericoloso il duetto con Lucia.

Piuttosto sciapo Diaz, e non è questione di tonnellaggio vocale (in effetti più da baritono che da basso vero).

Discreti gli altri, con una menzione particolare per Dallapozza.

Quanto alla direzione di Schippers, devo dire che non mi piace per niente: slentata, magniloquente, priva di mordente, non c’è nulla per cui valga la pena ricordarla